INTRODUCCIÓN.

Actualmente, es abundante la bibliografía científica que muestra los impactos negativos generados por los cambios en el uso y manejo del suelo, como consecuencia del avance de la frontera agrícola y la intensificación de los sistemas de producción. Pérdida de diversidad, fragmentación del hábitat, alteración de las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, contaminación, son sólo algunos de los principales efectos negativos causados por ciertas prácticas agrícolas. En vistas de esta situación crítica, algunos autores proponen la posibilidad de la “intensificación ecológica” para el uso de la tierra, o la también conocida “agricultura de conservación” (siembra directa, diversificación de cultivos en la rotación, uso de cultivos de cobertura, etc) con el fin de producir más alimentos, al mismo tiempo que se preservan los recursos naturales (Frene et al., 2018).

En este camino y necesidad de implementar nuevas prácticas agrícolas que sean amigables con la naturaleza (que nos brinda numerosos servicios ecosistémicos para nuestro bienestar) es clave contar con indicadores que nos permitan evaluar o medir si, con las nuevas prácticas agrícolas implementadas, se está avanzando en la dirección correcta en pos de poder alcanzar los objetivos previamente establecidos. Es decir, los indicadores son herramientas que nos brindan información sobre las propiedades, los procesos y las características del sistema de estudio. Para eso, deben ser: sensibles al cambio, fáciles de medir e implementar y accesibles para muchas personas (Pérez Brandan, 2014). En particular, para evaluar la salud del suelo, existen indicadores físicos, químicos y biológicos, siendo estos últimos los que presentan mayor sensibilidad y respuesta al cambio (DiCiocco et al., 2014; Pérez Brandan, 2014).

Frente a este contexto, diseñamos una experiencia a campo cuyo principal objetivo fue:

- Evaluar indicadores biológicos de suelo en una rotación agrícola con inclusión de cultivos de cobertura (CC) en el Sudeste de la provincia de Córdoba, e identificar aquellos que mejor diferencien las zonas de alta y baja productividad agrícola.

METODOLOGÍA.

El ensayo se realizó en el Establecimiento Santa María (Buchardo, provincia de Córdoba), particularmente en el lote 2A (Figura 1), donde se han diferenciado dos tipos de ambientes: ambiente de alta productividad (AP) y de baja productividad (BP).

Figura 1. Imagen satelital del lote 2A (contorno de color negro) del Establecimiento Santa María (contorno de color rojo).

- Manejo de los cultivos

En cuanto al esquema de rotaciones, durante la campaña 2020-2021, la rotación fue trigo/soja de segunda, y en la campaña 2021-2022 maíz de primera, para continuar con la siembra de cultivo de servicio/soja de primera en la campaña 2022-2023. Los CC que se sembraron en el lote 2A fueron: Centeno (bajo PG de semilla) y Tillage radish. Cabe aclarar que no se pudo hacer mediciones en relación a Tillage radish debido a que una helada no permitió que el cultivo prospere y pueda desarrollarse.

En el lote 2A, la aplicación previa a la siembra de los CS fue la siguiente: Control max 1.5 kg/ha + 2,4d herbifen 800 cc+ Rizo oil M plus 300 cc/ha. Asimismo, los pre-emergentes y post-emergente para el cultivo de renta fueron:

- Pre-emergentes: 1.4 kg/ha Control max + Guardian 2 lt/ha +Atrazina 90% 1.5 kg/ha.

- Post-emergente: Power plus 2.5 lt/ha + Atrazina 90% 1 kg/ha.

El secado del CS se realizó mediante Control max 1.5 kg/ha, la fertilización de arranque fue con 100 kg/ha superfosfato simple, y la de reposición con 200 kg/ha promedio de superfosfato simple (distribuido en forma variable). En cuanto a las densidades del CS, las mismas fueron las siguientes: 90 kg/ha centeno + 2 kg/ha de Tillage radish.

- Muestreos

Para poder evaluar los indicadores biológicos y químicos, se tomaron muestras de suelo en los ambientes de AP y BP del lote 2A. Esto se llevó a cabo en dos instancias o momentos diferentes: antes de la siembra de Centeno (7-04-2022) y después del secado de dicho CC (24-04-2023). Se dejó pasar bastante tiempo después del secado del CC para poder captar el aporte de los residuos al suelo. Dentro de cada ambiente, se seleccionaron 3 sitios de muestreo, con un total de 2 repeticiones de campo por ambiente. Asimismo, se seleccionó un sitio de referencia (SR), que en este caso fue un pequeño monte natural, aledaño al campo.

Para realizar las determinaciones microbiológicas y químicas se tomaron muestras de suelo con barreno de 2,5 cm de diámetro, hasta los 10 cm de profundidad. Las variables microbiológicas que se midieron fueron: respiración microbiana del suelo (RM), que brinda información de la actividad metabólica general del suelo, y carbono (C) de la biomasa microbiana (CBM), que representa la reserva de C en el suelo. Las variables químicas medidas fueron: pH, humedad, contenido de nitrógeno (N), fósforo (P) y materia orgánica total (MOT).

Para cuantificar la densidad de lombrices (número de lombrices/ha), se aplicó el procedimiento propuesto por Bedano y Domínguez (2017): se extrajo, en cada sitio, un bloque de suelo de 25x25x20 cm con monolito. Una vez extraída la muestra de suelo con monolito, se colocó sobre una bandeja blanca (para mayor contraste) y se revisó manualmente la presencia de lombrices visibles a ojo desnudo y se las contabilizó.

El 29-08-2022 se realizó el muestreo de biomasa aérea del CC, utilizando un rectángulo de 50x30cm, recolectando 12 submuestras por sitio. Conjuntamente, se extrajeron las raíces con barreno de 3,5 cm de diámetro según Frasier et al. (2016), tomando 2 submuestras: una del surco y una del entresurco, por sitio, a los 10 cm de profundidad.

Una vez tomadas las muestras, las determinaciones microbiológicas, químicas y de biomasa vegetal se llevaron a cabo en laboratorio, siguiendo los protocolos correspondientes.

- Análisis estadístico

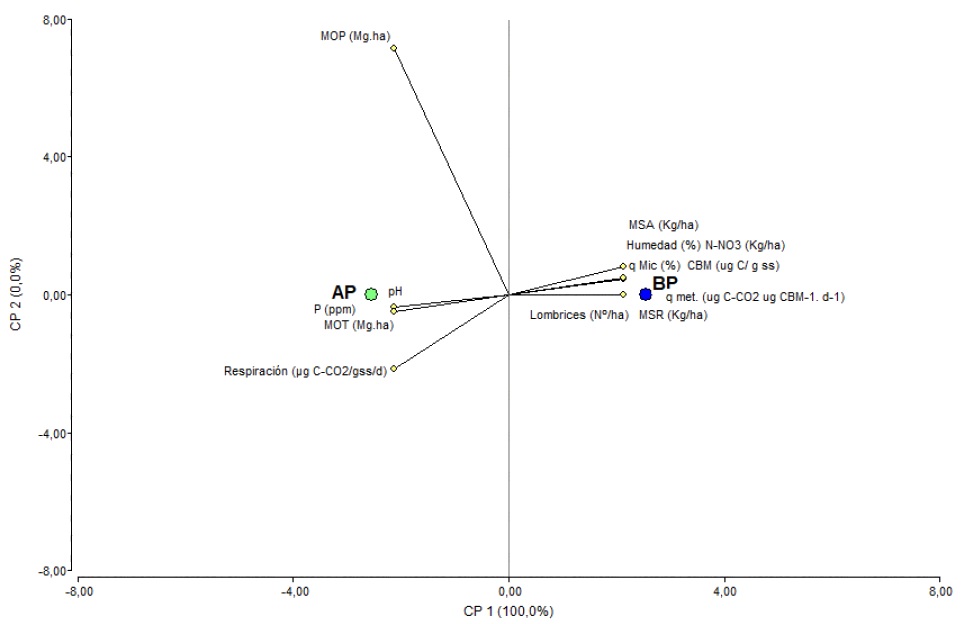

Para observar la asociación entre las variables biológicas (indicadores) y químicas con los ambientes de AP y BP, se aplicó un análisis de componentes principales (ACP) de la estadística multivariada, y se llevó a cabo mediante el software Infostat (Di Renzo et al., 2023). Además, este análisis nos permitió identificar los indicadores biológicos más sensibles y de mayor peso en explicar la variación entre los ambientes productivos.

RESULTADOS

A partir del ACP, se obtuvo un gráfico de dispersión (Figura 2) donde se observa que la Componente Principal 1 (CP1) explicó el 100% de la variabilidad total de los datos, separando los ambientes de AP y BP por sus características. A su vez, los indicadores biológicos que definieron con mayor peso la separación entre ambientes fueron los coeficientes metabólicos (qMet.) y microbiano (qMic.). Ambos coeficientes indican la mineralización y disponibilidad de C por parte de los microbios del suelo.

El ambiente AP se asoció a condiciones de estabilidad de C, ya que presentó los mayores valores de materia orgánica total (MOT), fósforo (P) y pH. Mientras que, el ambiente de BP se relacionó con mayor actividad microbiana, humedad, número de lombrices y producción de biomasa aérea y de raíces del CC, indicando condiciones activas de descomposición y mineralización de C.

Figura 2: Gráfico de dispersión resultante del análisis de componentes principales (ACP) de acuerdo con los indicadores biológicos y variables químicas medidas y los ambientes evaluados. AP: Alta Productividad; BP: Baja Productividad.

CONCLUSIÓN

Los indicadores biológicos o biondicadores son una herramienta de gran utilidad para tener una aproximación (o diagnóstico) del estado de salud del suelo, sobre todo por su gran sensibilidad a los cambios ambientales, justamente por tratarse de seres vivos. La bibliografía al respecto es abundante y la experiencia a campo que se llevó a cabo en el establecimiento de Santa María es un aporte más, donde se logró caracterizar a los ambientes de alta y baja productividad por su actividad biológica, que es clave fomentar y mantener si queremos suelos sanos. Es importante comenzar a entrenar una mirada sistémica al momento de comprender qué está sucediendo con los suelos y qué hacer para propiciar su correcto funcionamiento, y, en particular, para fomentar la actividad biológica, que tantos servicios ecosistémicos nos brindan, haciendo especial foco al tipo de manejo agrícola que se lleva a cabo.